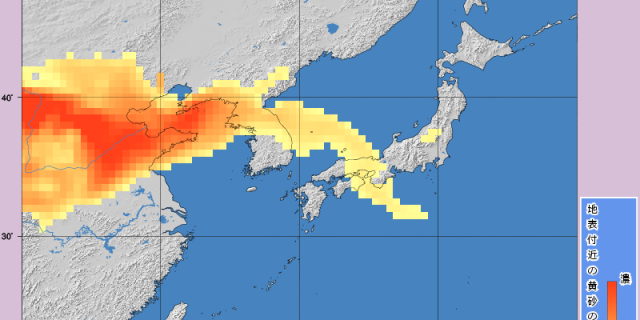

水問題problem

持続可能なまちと流域town and basin

2021.03.30

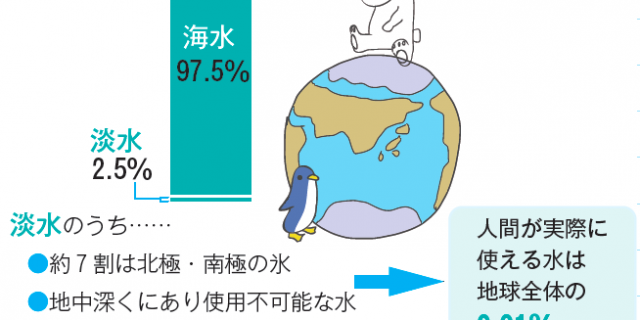

水の科学science

2018.11.18

2018.10.28

ソリューションsolution

2021.02.14

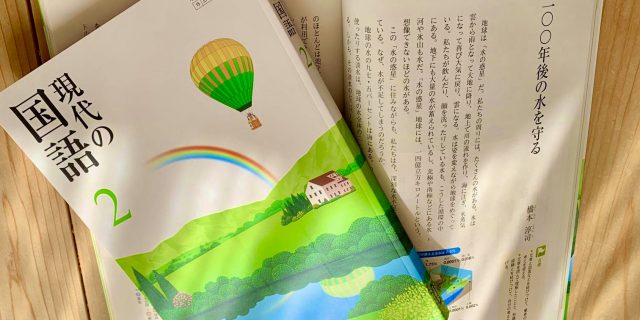

水教育education

2021.12.07

2021.12.05

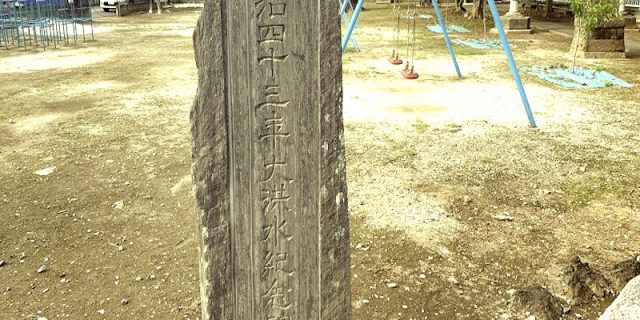

水の思想・文化thought and culture

2019.01.04

編集長コラムcolumn

2021.01.15

2020.09.07

ニュースnews

2022.08.20

2022.08.18

特集special

レポートreport

2021.04.24

イベント情報event

2021.01.25

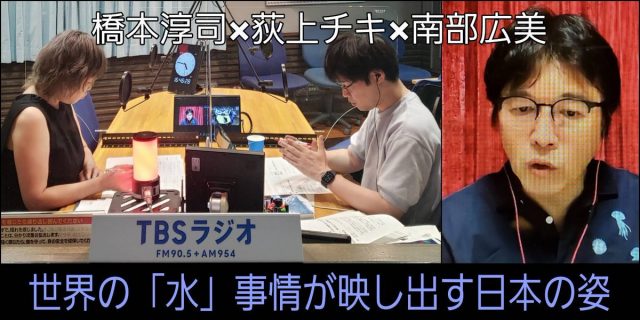

動画・音声movie/sound

2022.08.20

2022.08.18